《说文》改错-干(连载0005)

连载链接:

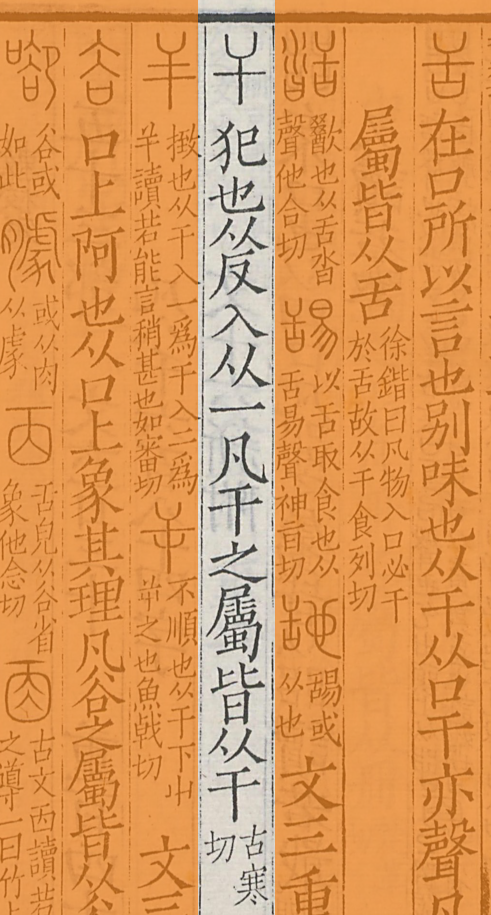

《说文·干部》:「干,犯也。从反入,从一。凡干之屬皆从干。古寒切。」

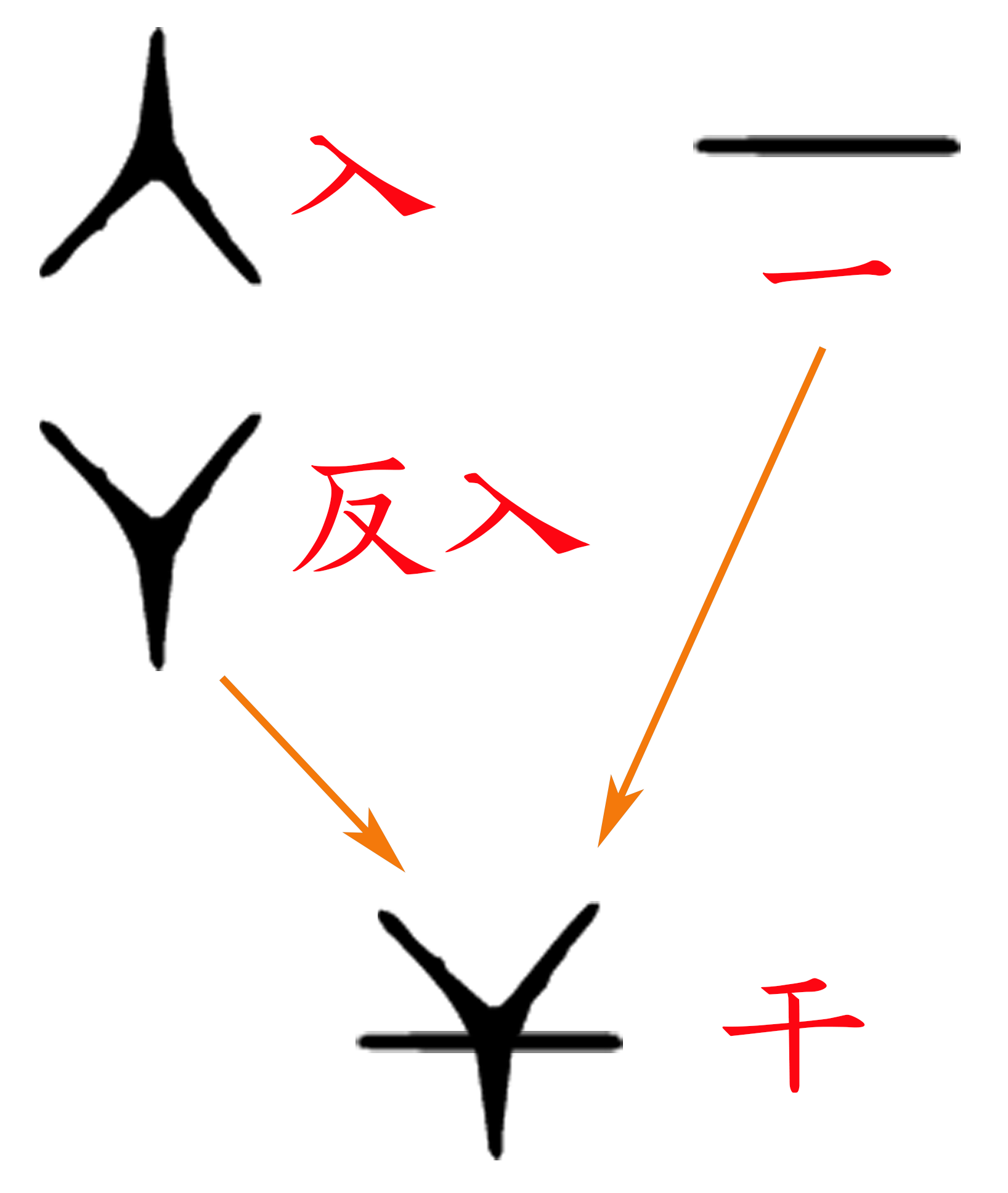

《说文》按照小篆的字形,把干解释成倒立的入与一合体字,并解释为犯,侵犯、干涉的意思。

《说文》的这种解释显然是基于秦篆的字形,望文生义。然干字本义并非如此。

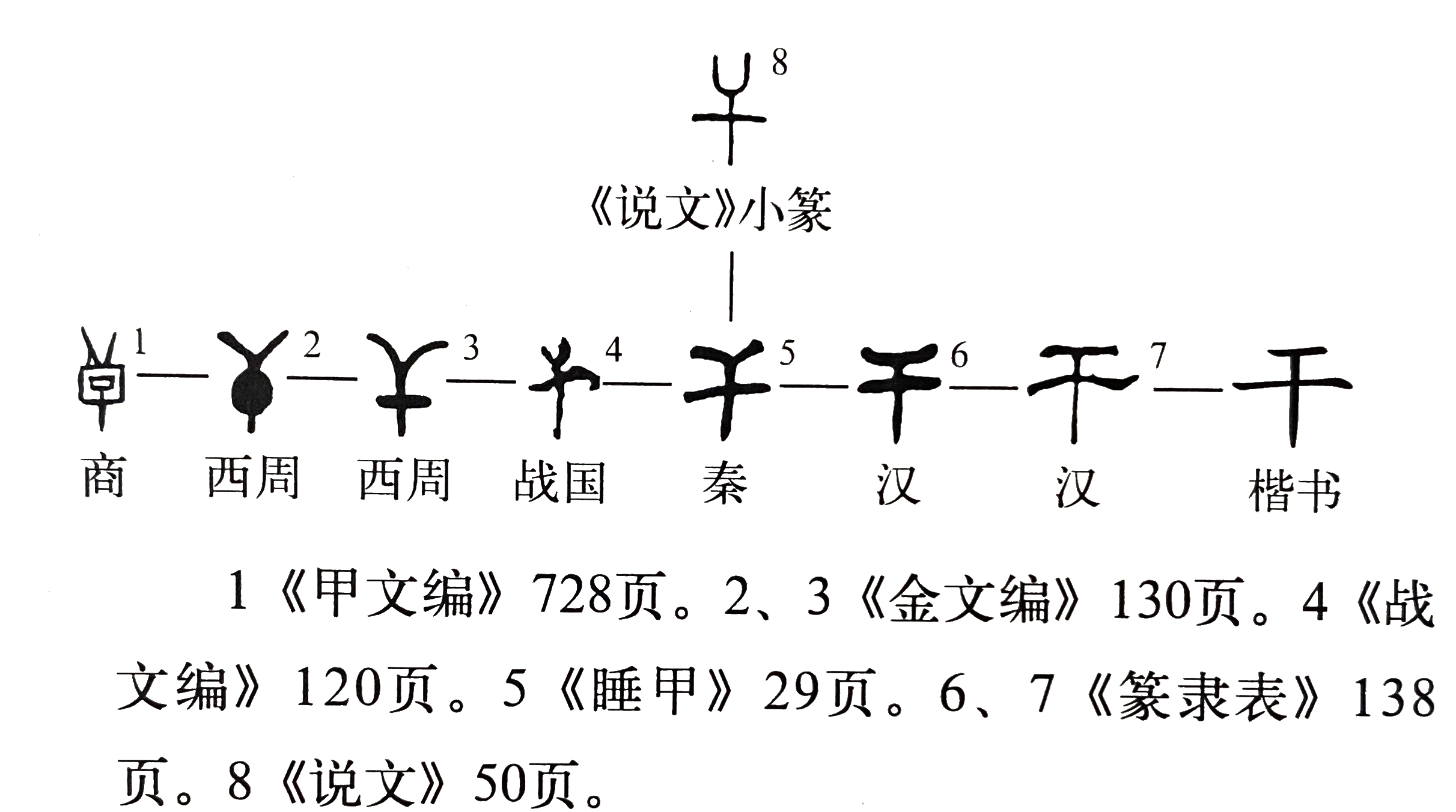

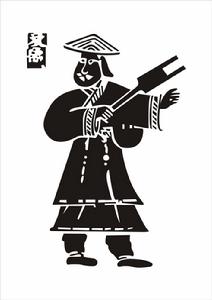

根据干字的演变,《说文》的这种解释显然行不通。干字的甲骨文和金文都能明显看出是带有羽毛的盾。干的兵器意义是盾,所谓「大动干戈」,干即盾。

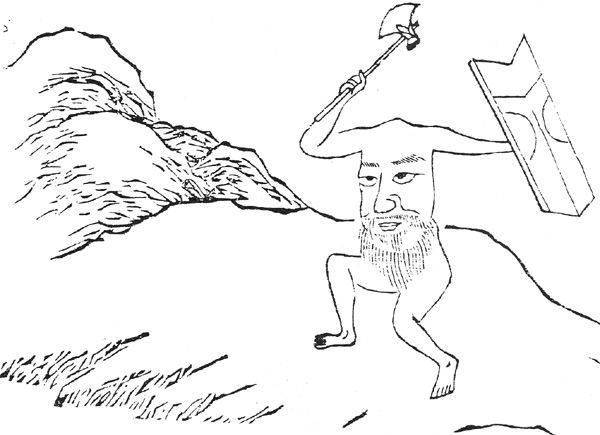

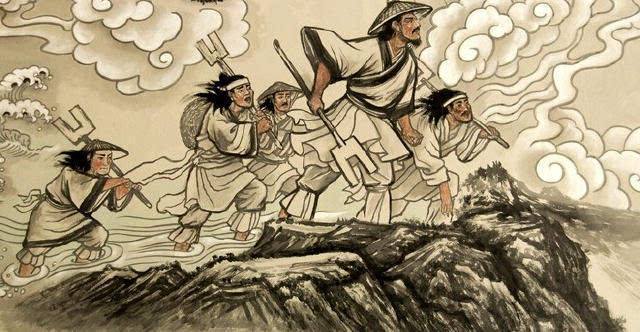

刑天舞干戚,对抗天帝,干亦即盾。

《山海经·海外西经》「形天与帝至此争神,帝断其首,葬之常羊之山,乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。」

既然干就是盾,为何还有盾字呢?

《方言》卷九:「盾自关而东或谓之瞂,或谓之干,关西谓之盾。」

干作为盾义讲,古籍中有很多。

《书·牧誓》:「称尔戈,比尔干,立尔矛,予其誓。」拿起你们的戈矛,举起你们的盾,竖起你们的矛,宣誓。

《月令》:「命乐师修鼗鞞鼓,均琴瑟管箫,执干戚戈羽,调竽笙篪簧,饬钟磬柷敔。」

干既然是盾,作为防卫意义,为什么又有冒犯、干涉的意思呢?主动进攻和被动防守竟然都出现在干这一个字上?

《竹书纪年》「益干启位,启杀之。」干作为冒犯干涉进攻意义也很早,《竹书纪年》就记载争夺启的王位,被启杀之。

这就与干的另一来源有关,也可以说是盾的前身。发明盾是因为先发明了矛、弓箭等,在战争中要阻止矛、弓箭的伤害,因此发明了盾用来抵挡。

一开始,并没有防御兵器,当进攻兵器带来的伤害很明显时,大家会思考一个问题,如何防御,这就有了把进攻的兵器功能齐全化,要同时拥有防御功能。

所以进攻、防御兵器并没有分开,这样的兵器又从哪里来?从生活生存的农具来。

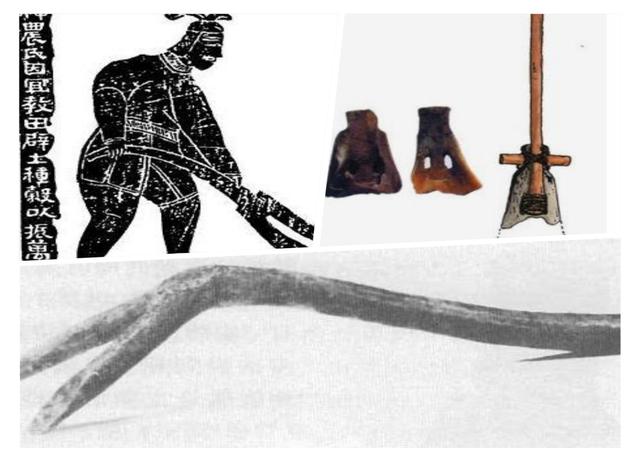

大禹治水用的那个工具,名曰耜,用于翻土,源于神农氏时代。

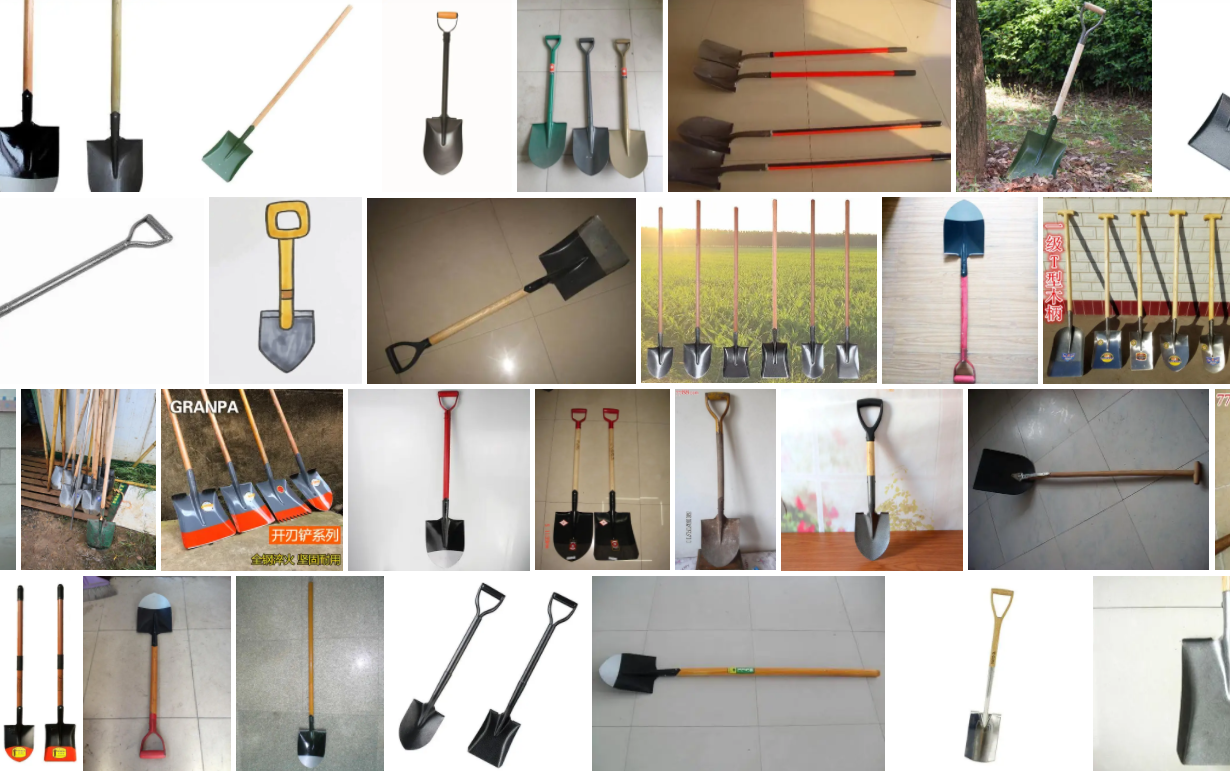

其实就是铁锹的祖宗。铁锹头用久了,会有凹陷的形象。

带着这东西,可进攻,可防御,于是有了最早的「干」,作为专门的防御兵器分化而来。其形象也是干古字形。

所以干才有防御、进攻干涉双重字义在其中。

盾在西方国家尤其崇拜,且盾皆为铁锹形状,下锥。有力量感,当今世界绝大多数的国徽或其他官方标徽皆为盾形。

终上所述,当如此改正:

《说文·干部》:干,犯也。从反入,从一。凡干之屬皆从干。古寒切。

改为

《说文·干部》:干,盾也。象形。以耜作兵,故犯也。凡干之屬皆从干。古寒切。

眼神阅读: