那些帮黑人男友运毒被判死刑的女孩

文:兴汉小仙女

出国,如今已经不算稀罕事。从中国香港飞到马兰西亚的吉隆坡,只有短短4小时的距离。但大多数人都不知道,许多女孩的命运,都在这4小时里被改变。一些非洲毒贩担心自己贩毒被抓,就套路中国“女友”代劳,这样即使被海关查到,“女友”也能成为替罪羊。

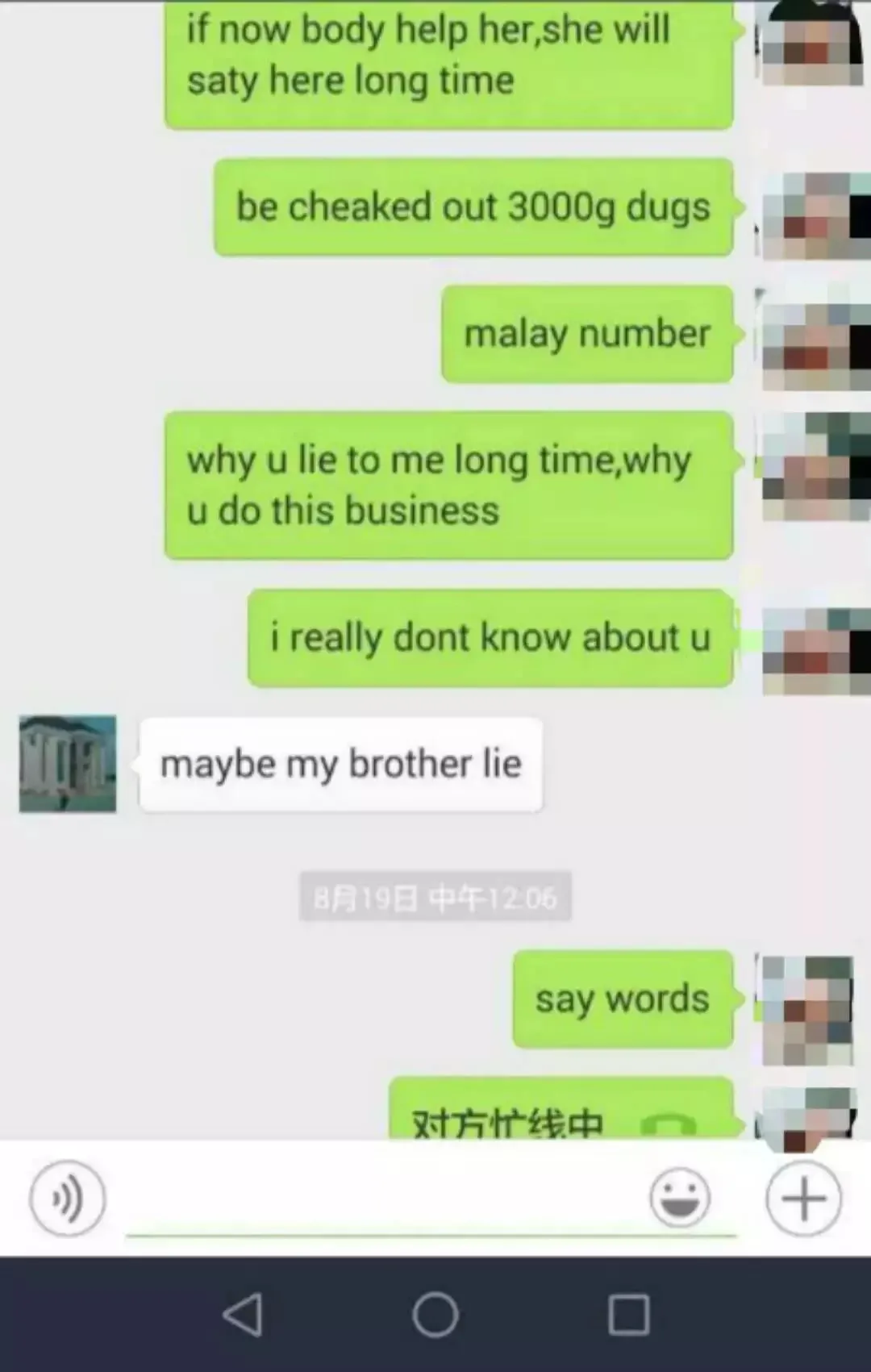

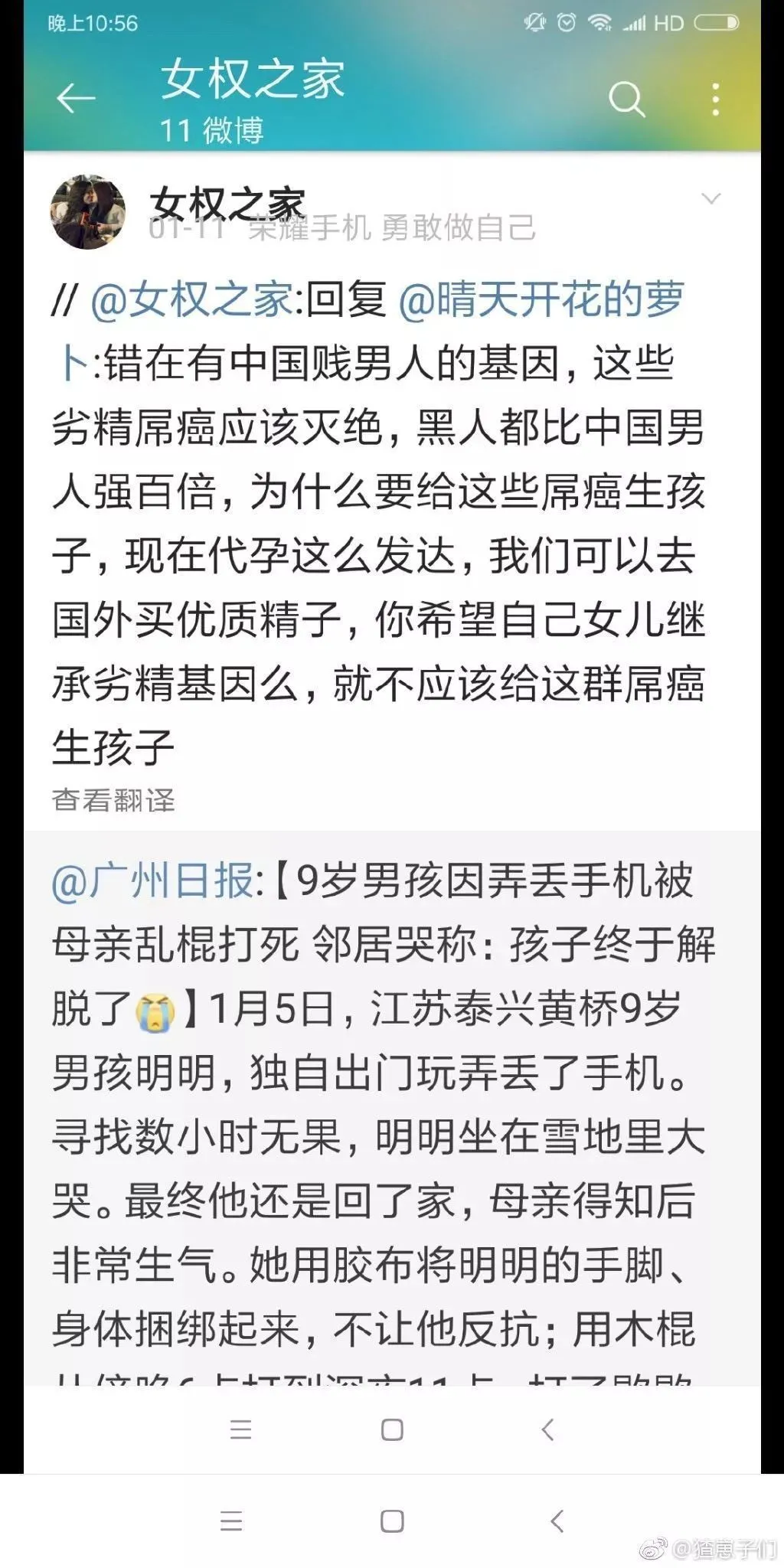

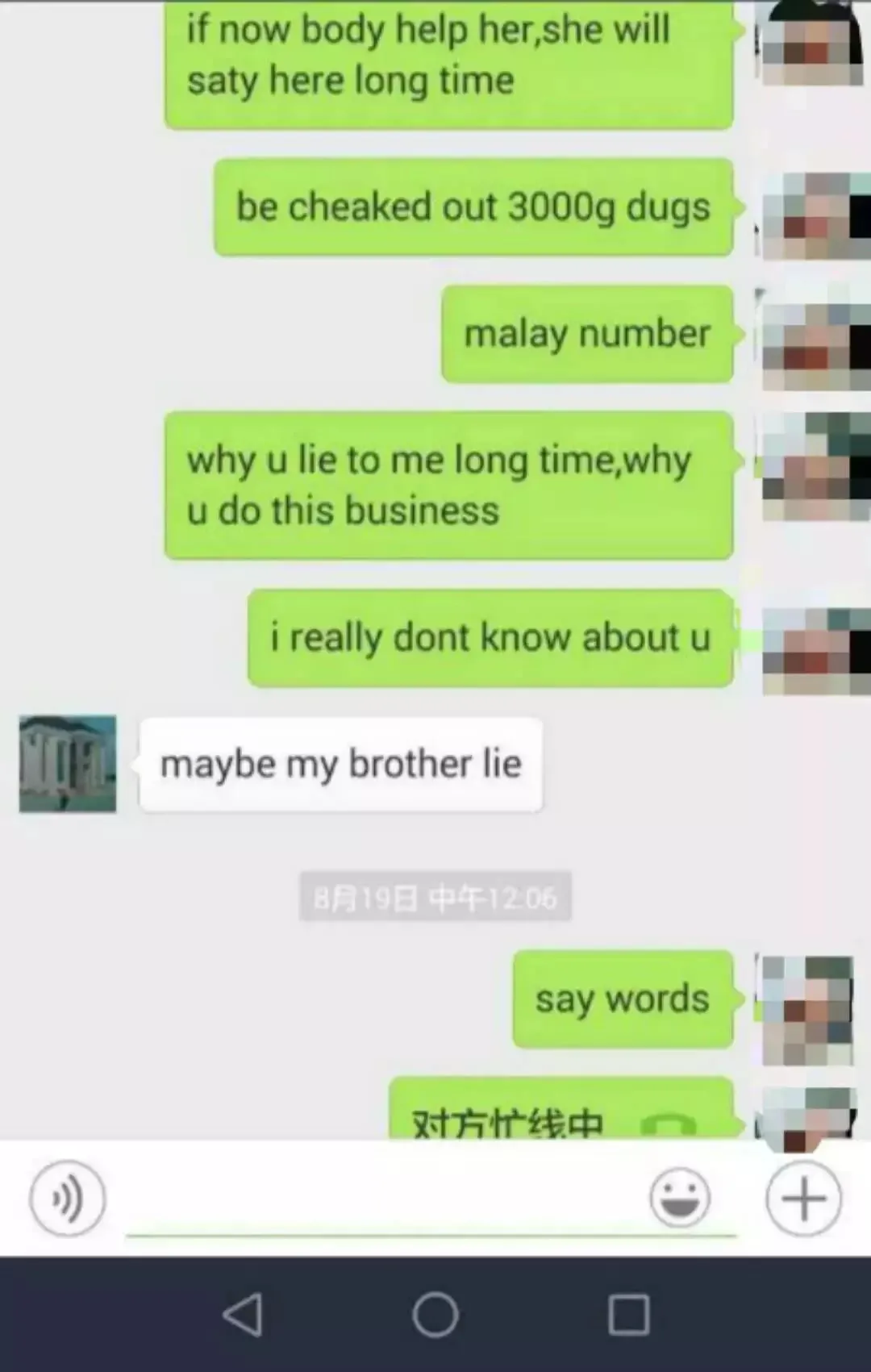

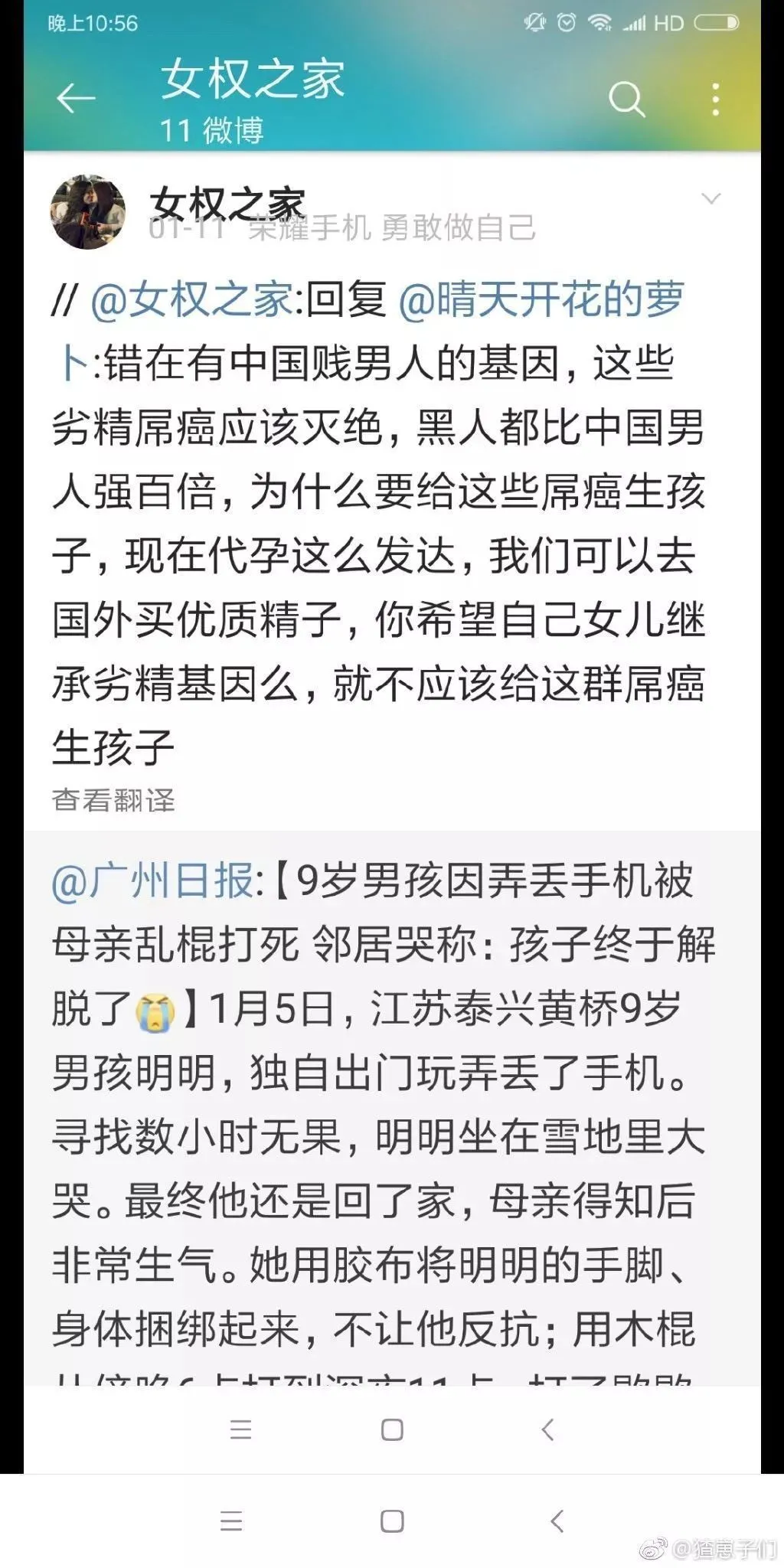

很多女孩以为遇见了爱情,实际上却是踏进了毒贩精心编制的骗局。有的人为了爱情,开始甘愿携毒;有的女孩,在不知情的情况下,被男友塞了东西在行李箱,结果被查到,判了极刑。 2014年,28岁的女孩罗丹在机场被捕。警方在她的行李箱里,发现了超过4公斤的冰毒。根据罗丹的说法,她的行李都是自己的非洲籍男友的。她和男友在菲律宾认识,交往一段时间后,男友想结婚,还说会带罗丹去国外度假。只是希望罗丹能去一趟广州,帮他取一下他打算送给马来西亚朋友的“手信”。却没想到,取的手信,都是毒品。2015年8月15日晚,24岁的赵涵从上海虹桥机场飞往广州。在广州,她到一处服装批发市场取了一只装满衣服的箱子,然后乘大巴到香港,再从香港飞往吉隆坡。赵涵此行的目的,是帮朋友从广州带服装样品到马来西亚,自己顺便旅游。托她带货的朋友承诺,不仅负担她的机票、食宿费用,还会付她一笔三四千元的报酬。路线也是朋友为她设计的。经过近30小时奔波辗转,赵涵于8月17日凌晨降落在吉隆坡国际机场。但还没走出机场,她就被马来西亚海关扣下了。原来,赵涵从广州取来的行李箱中有个夹层。海关发现,夹层中藏匿了3.3公斤冰毒。2013年,周彦的妻子曾在相同情况下被马来西亚海关扣留,并因此结识了多名有类似遭遇的中国女性家属。周彦发现,女孩们的行程都是被事先安排好的。“广州就有直飞吉隆坡的航班,但是让她们带货的人都要求她们先坐车到香港,再从香港飞到马来西亚。”周彦认为,特定路线或许是为了更加方便、容易地通关。一名在广州海关从事多年缉毒工作的人士认为,周彦的分析不无道理。因为从机场出境和从陆路出境的人数量级相差较大,两处安排的执法人员比例也不同。“每天从广州和深圳去香港的人经常是排长龙的,而从广州去马来西亚的人相较之下就少很多了。对于贩运毒品的人来说,前一条路线被查到的风险就降低了很多。”至于香港,属于自由贸易港。“(海关)对危害香港的违禁品查得很严,但对过境物品的执法力量相对有限。”上述人士对记者表示。而且通关时,毒品缉查人员主要对重点人群、重点航线进行检查,结合衣着、神态选取重点查验对象。“无案底的中国女孩关注度较低,通关时成功率就高一些。”在马来西亚,毒品犯罪是可能被判死刑的重罪。根据该国1952年颁布的危险毒品法令第39B条,走私贩运毒品超过一定数量,就可能被判死刑。其中,吗啡、海洛因等毒品的死刑数量下线为15克。托赵涵带服装样品的是外国人Clitin。赵涵的朋友尚晓娴告诉记者,赵涵与Clitin是在自己的介绍下相识的。2012年至2013年,尚晓娴帮Clitin往马来西亚带过3次样品,和赵涵的待遇一样,线路也都是Clitin安排的,但从未发生意外。尚晓娴说,“我自己也去过几次,都平安无事回来了。就因为这样,我才放心介绍给朋友。”赵涵出事后,尚小娴和Clitin的聊天记录。受访者供图尚晓娴与Clitin相识于2010年。当时,26岁的Clitin在MSN上主动添加23岁的尚为好友。Clitin自称来自尼日利亚,在亚洲做服装生意。“主要是把衣服、鞋子、包包之类的东西从广州卖到马来西亚。”尚晓娴说。相识后的两年,两人几乎每天上网聊天,Clitin对尚晓娴关怀备至,多次表示喜欢她,还几次提出请她帮忙从广州带服装样品到马来西亚。尚晓娴没有接受Clitin的追求,也没有帮他带货。直到2012年创业失败,她才答应为Clitin帮忙,顺便去马来西亚散散心。和尚晓娴、赵涵一样,在吉隆坡机场被查出毒品的女孩们要么亲自与货主联系,要么通过中间人介绍结识货主。她们中的绝大多数与货主只是“网友”关系,既不知道货主的真实身份,也没在现实中与货主本人见过面。但新京报记者采访了7名女孩的多名家属,他们均表示货主为黑人男性,自称在亚洲做服装生意,“嘴很甜”。其中,与4名女孩联系的为同一人,其QQ昵称为“love”,MSN昵称为“Clitin”。安徽女孩程蓉是帮“love”带货的4个女孩之一,出事时20岁。此前,她在南昌做餐馆服务员,月薪2000元。在网上,“love”不断请求程蓉帮忙,并承诺为她支付机票、食宿费用,还会支付额外报酬。程蓉被他说动了心,从南昌飞到广州。在广州中国大饭店旁的麦当劳,“love”的另一名黑人朋友交给程蓉一个很重的棕色箱子。“对方还嘱咐她,到马来西亚后一定要到某家旅馆,把东西交给他的一个朋友。”程蓉的弟弟告诉记者。“他们会在你出发之前才把准备好的行李送来,很匆忙。而且货主和送东西的人是不同的。”周彦告诉记者,事后回想,每个环节都是套路。和程蓉一样,答应帮忙的女孩从江苏、四川、上海、江西等地先后到达广州。她们多来自小城市或农村,受教育程度不高,亲友中很少有人长期在国外学习或工作。借着带货的机会,她们有的想出国旅游,有的想为创业铺路,有的想去了解邻国的服装市场。发时,女孩们多在20岁至24岁,涉世未深。但对于陌生人的嘱托,她们并非毫无戒心。在广州取箱子时,程蓉检查过装衣服的箱子;赵涵也一再确认箱子里只有衣服。但毒品都被藏在隐蔽的地方,比如夹层、鞋跟,甚至行李箱的轮子里。等到发现时,一切为时已晚。“自重有教养的美国黑人,并不会想和台北女生交往,我对你,没兴趣。”据爆料,这位黑人朋友是真的台湾当地女孩子缠的烦了,才穿上这样的衣服。“衣服为什么要你带?直接托运过去不就好了吗?”一名女孩的母亲在电视上看过类似骗局,告诉女儿会有很大风险。但从小叛逆的女儿认为没有问题,把母亲的话抛在脑后。“直到她走的那一天,我还提醒她把货主的电话、姓名留给我们,以防万一。”女孩的母亲告诉记者。但女儿什么也没有留,一个人走了。涵涉嫌贩毒被捕的消息,经中国驻马来西亚大使馆发至四川省公安厅,又层层下达到村里。接到消息时,赵涵的父亲觉得“天都塌了”。他不相信女儿会为了钱铤而走险,花大价钱在当地请了律师,案件一审预计今年5月开庭。“为了这个事花了将近40万,20多万都是借来的。”赵父说,老两口本已在家养老两年,如今重新外出打工,只留下9岁的小女儿在老家上学。其他女孩的家人和赵父的想法一样,都认为自家孩子对带毒之事全不知情。“多花钱在马来西亚请一个好律师”,是他们的共识。一名女孩的家人为其聘请了一位口碑颇好的当地律师,一审费用便高达30万元。但她的家人最终只支付了10万元,“因为她的事欠了太多债,实在没钱了。”1991年,一个年仅20岁的陶静因贩毒被判死刑,在当时被称为“中国最美女死刑犯”。因是初犯,陶静只要供出自己的上线便可戴罪立功,免除死刑。但直到被枪决的前一刻,她也没有供出男友的下落。对于此类案件,这位律师有过胜诉经验。他和国内的法援律师共同商定了辩护策略:在国内收集有利证据,由律师移交给主控官;在女孩认罪的前提下,由主控官改变公诉罪名。“就是把罪名从39B的贩卖毒品,变成39A的拥有毒品。”法援律师胡本俊说,如果硬打官司,女孩很可能被判死刑,“所以我们选择了认罪保命。”2017年10月,这名女孩被判拥有毒品罪名成立,被处监禁14年。在律师的帮助下,2016年12月22日,收集了多项有利证据的郑嘉嘉一审被判无罪。但判决后,检方有14天上诉期。“如果第14天下午三点半,律师没有接到法庭的电话,那就代表我姐姐没事了。”郑的妹妹告诉记者。为了迎接郑嘉嘉出狱,她的家人特意前往马来西亚。第14天上午,他们便退了酒店,还为郑嘉嘉备下水果和碘酒。“因为里面条件不好,她脚上又有伤口,在脏水里泡过后溃烂了。”那一天,被判无罪的郑嘉嘉已从监狱转移至移民局下属的扣留所。接近40度的高温下,家人在扣留所门口等了一个多小时。直到下午三点左右,律师还是接到了法庭的电话:检方继续上诉,郑嘉嘉走不成了。2017年12月26日,郑嘉嘉案二审开庭,3名法官再次判其无罪。“但中国是二审制度,马来西亚是三审制度。只要检方继续上诉,就要走完三审程序。”余家福说。而郑嘉嘉案二审宣判后,马来西亚海关当庭提出上诉。被捕至今,郑嘉嘉已在马来西亚的监所里生活了7年。据余家福介绍,如果全部走完三审程序,通常需要6-10年。比郑嘉嘉处境更为不利的是程蓉。她和另外两名中国女孩一审被判死刑,目前正在上诉。下面一片附和的,纷纷表示现在的中国男人不仅丑还穷还不自知。还有“宁肯被中东难民强奸也比你国直男们强”的惊天言论:只要不是中国男子,部分中国女性都乐意倒贴。有这种其心可诛、胡言乱语的田园女权营销号在,部分中国女性在面对外国男性时不知自爱,一味自我作践是并不奇怪的。当然,除了这些居心不良的田园女权营销号在散播反动言论之外,大学之前的德育教育的严重缺位也是一个严重的问题。其实各位读者可以仔细想一下,自己身边的很多家境殷实的家庭,教育女儿都是温室里养大,别说坏人了,看到任何超过六岁儿童等级的东西都不让接触不让看,基本上成年之前没有自己的交友圈和经验。等上大学了或者出国了,问题就暴露了。因为之前的学校教育也好、家庭教育也好,德育教育缺少了很重要的一环,不知何为自尊、何为自爱。媒体有意无意地只选择性报道外国的好事儿,而对其阴暗面完全无视,这就让很多人无形中有了只要是国外就是高级。其实在国外生活过的人就应该知道,外国人(哪怕是发达国家的外国人)并不比国人好到哪儿去。